Das kurze Leben des heiligen

Alderikus

von Füssenich

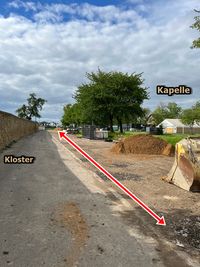

Die Alderikuskapelle nördlich von Füssenich

Alderikuskapelle in Füssenich

Im ersten Fensterbild auf der südlichen Seite der Kapelle sieht man die Gottesmutter Maria, einen Engel und einen sterbenden Soldaten aus dem Ersten Weltkrieges, dieser ergänzt durch ein Zitat aus dem Kolosserbrief: „Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott.“

(Zum Vergrößern Bild anklicken).

Ursprung des Jungfrauenklosters in Füssenich

1147 ist das Jahr, in dem erstmals ein Kloster in Füssenich erwähnt wird. Geführt haben es Prämonstratenserinnen, zumeist rheinischem Adel entstammend. Erbaut wurde es unter Konrad III. und gestiftet von Erzbischof Arnold I. (1100-1151, Erzbischof von 1137-1151), der dem Propst Lambert von Hamborn zur Gründung des Klosters 36 Morgen Land überließ. 1194 kommt die Kapelle im Hof Dirlau (799) dazu.

Man lebte dort nach den Regeln des heiligen Norbertus (rechts), an den eine mehr als 2 Meter hohe Figur am Hauptaltar der Füssenicher Pfarrkirche erinnert. Norbertus lebte von 1080 bis 1134. Den Orden hatte er bereits um das Jahr 1126 gegründet. Er hatte keine neue Ordensregel aufgestellt, sondern übernahm nur die bereits älteren Ordensregularien des hl. Augustinus ( gest. 430).

Bereits 600 Orden um 1200

"Die Ordensgründung muss heute im Hintergrund der damaligen Reformbestrebungen innerhalb der Kirche gesehen werden, die auf ein reineres und strengeres Christentum zielte. Als Reformorden gelten auch der Bettelorden der Franziskaner (gegründet von Franz von Assissi 1209, links)) und der Orden der Dominicaner (gegründet von Dominicus 1216). Diese waren – im Gegensatz zu den ursprünglichen Prämonstratenser –, der Seelsorge, insbesondere in den Städten verpflichtet; Seelsorge wurde aber dann bald auch Aufgabe der Prämonstratenser. Der Orden der Prämonstratenser verbreitete sich „rasend schnell“ in Europa, um 1200 hatte der Orden seine größte Ausdehnung mit etwa 600 Klöstern" [1]

[1] Quelle: Arbeitsgruppe ‚Pämonstratenser‘ im Dietrich von Bern-Forum. Verein für Heldensage und Geschichte e. V. / Version 1/2018 Karl Weinand

Seine Ankunft in Füssenich.

Etwas später machte er dann den heiligen drei Königen in Köln seine Aufwartung. Aber dort blieb er nicht. Sicherlich allein der innere Antrieb des heiligen Geistes, der ihn hier beseelte und leitete, führte unseren armen und allenthalben unbekannten Pilger aus Köln heraus zu einer Stätte, die in der älteren Zeit eher mehr als in den letzten Zeiten bekannt war und die früher Tolbiacum oder auf Deutsch Zülpich genannt wird. In dieser Gegend gelang er schließlich ins Kloster zu Füssenich, das damals noch von dem Abt des (Männer)-Klosters in Hamborn geleitet wurde.

Seit 1194 wurden nämlich in den Jungfrauenklöstern auch gottesfürchtige Männer aufgenommen, die dann als „conversi“ geführt wurden. Sie unterschieden sich deutlich von den dort lebenden Mönchen. Sie durften keine Bücher lesen und unterschieden sich auch in der Kleidung von den Mönchen. Die Konversen, die nicht die Priesterweihe erhalten konnten, aber dennoch zum Konvent gehörten, stammten meistens aus der Unterschicht und waren oft Analphabeten. Sie wurden meist auf dem Felde oder in der Viehzucht eingesetzt.

Und zu diesen geringeren Ordensmitgliedern wünschte sich Alderikus, beigezählt zu werden.

"Eigentlich hätte man den "Antragsteller" zum Hamborner Konvent schicken müssen, denn bereits im Jahre 1219 wurde wegen beobachteten großen Disziplinlosigkeiten unter den Schwestern und den Laienbrüdern die Aufnahme von neuen Laienbrüdern durch das Generalkapitel in Prémontré wieder untersagt und nur noch Bewerberinnen für den Dienst als Laienschwester angenommen. Der amtierende Abt im Hamborn war für die Einstellung der Laienbrüder der richtige Ansprechpartner für Alderikus. De jure und de facto gehörte Alderikus somit eigentlich zum Hamborner Konvent. [1]

Er wurde vermutlich vom Abt aus Hamborn für einige Zeit nach Füssenich geschickt, was in jenen Tagen auch innerhalb der Priesterschaft durchaus üblich war.

[1]Vergl. Bruno Schall, St. Nikolaus-Stift, 2015, S.17/18)

Am Rande...

Drei Ordensgründungen sind in dem hier vorliegenden Zeitraum zu verzeichnen: Im Jahre 1098 der Orden der Zisterzienser, 1209 der Orden der Franziskaner und 1215 der Orden der Dominikaner.

Im Jahre 1197 werden die ein paar Jahre zuvor durch einen Brand zerstörten Kloster und Kapelle wieder aufgebaut und dem heiligen Nikolaus (links) geweiht, was später bei der Kirchweihe 1716 noch eine große Rolle spielen sollte

Bis 1323 bleiben die Konvente in Hamborn und in Füssenich der direkten Leitung des Abtes von Hamborn unterstellt. Danach wird das Kloster in Füssenich selbstständig. Zum ersten Propst wird Johannes von Herontem ernannt.

Etwa am Ende des 12. Jahrhunderts wurde mit dem Bau der über tausend Meter langen lückenlosen Klostermauer begonnen. Sie ist 3 Meter hoch und heute nach einer Sanierung zwischen den Steinen vor einigen Jahren wieder wie neu.

(Foto oben: Heiligenfigur in der Klostenanlage, Archiv HCZ)

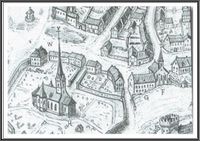

Auf diesem Bild aus dem 18. Jahrhundert ist die über 1000 Meter lange Ringmauer gut zu verfol-gen.

Deutsche Sprache 1200-1350 n.Chr. Wie sprach Alderikus?

Die angewandte deutsche Sprache in der hier beschriebenen Region war das von späteren Historikern so bezeichnete "klassische Mittelhochdeutsch" , das von etwa 1200 bis 1250 gesprochen wurde und das "Spätmittelhochdeutsch", das von 1250 bis 1350 u.a. in unserer Region vorherrschte. Das Mittelhochdeutsch war die Sprache der höfischen Literatur. Fast alle Bücher, die Artikel und Arbeiten aus der Wissenschaft und aus der Philosophie wurden in dieser Sprache verfasst.

Wie die Menschen damals auf dem Lande oder auf den Märkten oder innerhalb der Familie sprachen oder wie die Sprache klang, wissen wir heute nicht. Zu viele Dialekte haben sich in dieser langen Epoche in das Sprachmuster eingeschlichen. Die meisten Menschen innerhalb des klassischen Mittelalters sprachen damals ihre eigene Sprache, auch Alderikus.

In Urkunden und Gesetzestexten jener Zeit sowie im Bereich der Kirche wurde sowieso auf das bewährte klassische Latein zurückgegriffen.

Dorfkirche für Füssenich und Geich in Zülpich

Die Menschen in Füssenich und Geich lebten am und auch vom Neffelbach und vom Muldenauer Bach. Außerhalb der Klostermauer gab es eingezäunte Gehöfte mit je 2-3 Gebäuden (Wohnhaus und Ställe). Die Kirche, die in den meisten Dörfern in der Mitte des Ortes stand, befand sich für die Dörfer Füssenich, Geich und Juntersdorf aus einer gesonderten Zuständigkeit heraus bis 1805 im benachbarten Zülpich (Marienkirche).

Alle kirchlichen Handlungen wie z.B. Trauungen, Taufen oder auch alle Begräbnisse fanden in der Marienkirche (rechts) statt. Nur, wenn die Wege nach Zülpich durch Überschwemmungen oder durch sonstige Katastrophen unpassierbar waren, nutzte man den Klosterfriedhof für die Beisetzungen der Toten.

Selbstversorger auf hohem Niveau.

Innerhalb des Klosters und auf den dazu gehörenden Äckern stellte man alles her oder baute man selbst an, was man für die alltägliche Lebensbewältigung brauchte. Es gab eine eigene Brauerei, Metzgerei, eine Bäckerei, eine Schreinerei, Schmiede, Tierställe, Hufschmiede, Scheunen, einen Taubenschlag und vieles mehr.

Eine Dorfgemeinschaft mit hoher Lebensqualität, die natürlich auch von außen her Neid und Begehrlichkeiten weckte. So stellte schließlich der Kölner Erzbischof plötzlich entgegen der seinerzeit zugestandenen Abgabenfreiheit mehrere Geldforderungen an die Klosterverwaltung, was sich in den kommenden Jahren bis hin zu den einsetzenden Kriegswirren noch steigerte.

Oben: Das Wappen der französischen Könige auf dem Sarkophag des Alderikus mit lateinischen Vokabeln beschriftet.

Sein demütiges und vielleicht auch ungestümes Anhalten war erhört und musste auch erhört werden infolge des ewigen Ratschlusses Gottes, in dem er beschlossen und ausgemacht hatte ,Alderikus solle im Kloster Füssenich unter dem weißen Norbertiner-Skapulier (Gewand) ein heiliger Schweinehirt sein, leben, sterben und gegen Himmel fahren.

Zitat

"Je mehr ein Gebäude in die Höhe steigen soll,

desto tiefer muss das Fundament sein"

(Augustinus gest. 430 n.Chr.)

Was kann noch schlimmer sein?

Es könnte wohl kaum eine verächtlichere Tätigkeit und Demütigung für einen aus edlem Blute entstammenden Jüngling geben, als auf dem Felde die unreinen Schweine zu hüten. Diese aus dem Verlangen nach Vollkommenheit und aus freien Stücken gesuchte Betätigung oder Arbeit wurde für Alderikus der Grundstock für seine emporsteigende Heiligkeit.

Wie schon Augustinus trefflich sinnierte: "Je mehr ein Gebäude in die Höhe steigen soll, desto tiefer muss das Fundament sein". In dieser tiefen Erniedrigung fand Alderikus den Sinn seines noch jungen Lebens. Nicht nur in der Klosterkirche, wo er in seiner freien Zeit viele Stunden verbrachte, nein, auch im Felde und im Stall bei dem Vieh war er immerwährend im Gebet verhaftet.

Der Gegensatz zu den wohlriechenden französischen Lilien, die seit je her im Wappen der Könige ihren Platz haben zum übelriechenden Körper und zur muffigen Kleidung des Schweinehirten war nicht zu übersehen.

Geduldig und ohne Gegenwehr ertrug er all diese Schmach und Demütigungen. Die meisten der Menschen im und außerhalb des Klosters zeigten hohe Ehrfurcht und Anerkennung wegen seiner Gottergebenheit und Frömmigkeit - von seiner edlen Vergangenheit wussten sie zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nichts.

Alderikus aber hatte diesen beschwerlichen Weg gewählt und war überzeugt, damit den Willen Gottes vollständig zu erfüllen.

Übrigens:

Die Alderikus-Skulptur mit weißem Norbertiner-Skapulier und mit Pilgermuschel steht über dem Eingangstor zur Klosteranlage in Füssenich und lädt alle Pilger zur Einkehr ein. Im Übrigen findet man die symbolträchtige Pilgermuschel auch über dem Eingang zur Pfarrkirche.

Foto: Archiv Bruno Schall, Füssenich.

Und es kam eine Magd, die den Erntehelfern auf dem Felde Wasser brachte, an ihm vorbei. Der kraftlose Alderikus erbat von ihr um Christie Willen frisches Wasser, um seine Fieberqual zu lindern. Die Magd gehörte aber zu der Sorte Mensch, die kein Mitleid mit den Mitmenschen hat, und verweigerte ihm das Wasser.

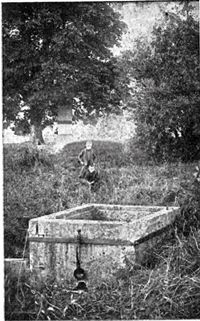

Die Freude im Kloster aber auch in der ganzen Dorfbevölkerung, insbesondere unter den ansässigen Landwirten, muss riesig gewesen sein. Neben der bereits seit je her bestehenden Wasserzufuhr aus dem Neffelbach und aus dem Muldenauer Bach konnte man nun auch nördlich von Füssenich/Geich genügend Wasser für den Ackerbau und Viehzucht - aber und für den privaten Verzehr - abschöpfen.

Die Nutzung als Heilwasser ist unter anderem Gegenstand dieser Reportage und wird später eingehender behandelt.

Und obwohl es um das Jahr 1625 einem bösen, neidischen Menschen gelang, durch Vergiftung des Wassers der allgemeinen Nutzung des Brunnens ein Ende zu setzen, wurde die Quelle und das Wasser durch die Gebete der Bevölkerung und nicht zuletzt durch die eigens für die Wiederherstellung der Quelle von Pfarrer Adam Leuffgen einberufenen Prozession mit Hinzunahme der Monstranz auf wundersame Weise wieder in den ursprünglichen, kristallklaren Zustand zurückgeführt. Seit diesem Tage ist es in Füssenich üblich, alljährlich in einer Prozession zur Quelle an dieses Wunder zu erinnern.

Obwohl der Brunnen seit jenen Tagen des Heiligen Alderikus fast ununterbrochen Wasser spendet, muss nun doch erwähnt werden, dass er im 17. Jahrhundert, im 30-jährigen Krieg, einige Jahre (1645-1648) ausgetrocknet war und damals kein Wasser mehr aus dieser Quelle für das Kloster und die Umgebung zur Verfügung stand.

Drei lange Jahre musste man auf das kühle, heilbringende Nass in Füssenich und in der Region verzichten. Es liegt nahe, auf die Idee zu kommen, dass der Brunnen die Abwesenheit der Gebeine des heiligen Alderikus, die bisher im Kloster zu Füssenich aufbewahrt wurden und wegen vieler Erstürmungen des Klosters durch feindliche Truppen für fast drei Jahre in Zülpich versteckt wurden, „bemerkt“ hat und bis zur Rückkehr in das Kloster im Jahre 1648, also nach dem Ende des 30-jährigen Krieges, den Brunnen stillgelegt hat. Aber das ist eine Glaubensfrage.

Weitere Versiegungen

1997 verließen die letzten Schwestern das Stift - und die Quelle erstarrte für einige Wochen in "Ehrfurcht" - wie man im Dorf und in der Region zu deuten geneigt war.

Und auch in den Jahren 2020 und 2021 war die Quelle für ein paar Tage " lahmgelegt". Pünktlich zum Fest des hl. Alderikus am 06. Februar lief sie dann aber wieder. Eine Erklärung dafür konnte bisher niemand finden; die Quelle wird regelmäßig gewartet und bei Versiegung kontrolliert.

Das Stift in Füssenich wurde noch bis in 20. Jahrhundert hinein durch Leitungen aus Holz und später durch Bleirohre mit dem Wasser aus der Quelle versorgt.

Das klare Wasser, das er durch die Hilfe der Herrn und seines Engels aus dem Boden hervorlockte, war aber kein heilendes Wasser für den kranken Alderikus. Es war das Zeichen und der "Startschuss" für die Einleitung der Abberufung zu Gott. Alderikus spürte das genau und ersehnte die Folgen. Die Krankheit verschlimmerte sich und er konnte seinen Pflichten im Kloster nicht mehr nachkommen. Er lag unbeachtet von den übrigen Brüdern auf einem Strohbett in der Knechtekammer.

Zwei Monate später an einem schönen Maitage - alles blühte im Klostergarten zu seiner Freude - wurde Alderikus so schwach, dass er alle seine Genossen zu sich rief und sie bat, den Beichtvater schnell zu holen. Sein Antlitz war schon von einem überirdischen Schein überzogen, wie er nur Menschen zuteil wird, die bereit sind, vor Gottes Thron zu treten. Zu diesen Stunden zog sein früheres Leben im Adel noch einmal an ihm vorbei:

Das leuchtende Vaterhaus, die großen Freuden der Jagd, die Wanderfahrten in seiner Jugend in ein fremdes Land, dieser unaufhaltsame Zug seinem Gott entgegen.

Dem Beichtvater gestand er dann kurz vor seinem Ableben seine edle Abstammung.

Still wie sein Leben war auch sein Sterben, ein fast unhörbares Eingehen von dem einen Reich in ein anderes, das Wunder seines Lebens, das Wunder seines Sterbens, das so groß gewesen wie es unsichtbar und unbemerkt geblieben war, offenbarte sich nach seiner Beisetzung.

Ein weiteres Wunder sollte der "ärmlichen" Beisetzung in der Gemeindeerde ein jähes Ende bereiten: Mehrmals bereits hatte sich der Leichnam des heiligen Alderikus auf "wundersame Weise " aus dem Grabe entfernt und wurde später in der Klosterkirche aufgefunden. An der Stelle, an dem er zu Lebzeiten fortwährend im Gebet vertieft war. Immer wieder legt man den toten Körper zurück in das alte Grab.

Dann aber verstand man den Willen unseres Herrn und man legte den ehrwürdigen Körper, obwohl er nur ein Schweinehirt war, in einen Sarg und dann zur Verehrung in die Krypta der Klosterkirche. Nach diesem Wunder stieg der Bekanntheisgrad des Klosters stark an. Im Jahre 1225 lebten bereits 88 Nonnen in dem Kloster.

Heiliger für Schwache und Kranke. Aldericus, ora pro nobis !

Die Fürbitte des Heiligen bei Gott offenbarte sich den Schwachen und den Kranken, die an seiner Quelle und im innigen Gebet an seinem Sarg von ihrer Krankheit genasen und von ihrem Leid befreit wurden. All die Menschen, die Alderikus kaum beachtet hatten oder ihn wegen seiner knechtlichen, übertriebenen Demut verhöhnten und den Willen Gottes auf sich bezogen, wurden jedoch nicht erhört. Bei ihnen "wirkte" das Quellwasser nicht.

(Quelle: Vergl. "Das deutsche Legendenbuch" , Herausgeber E.A.Dreyer, Barthold Blunck)

Gekröntes Haupt als Segensspender

Weitere Wunder und weitere seltsame Ereignisse wurden danach Alderikus zugeschrieben und man bestattete die Gebeine und den Schädel des Heiligen Alderikus in einen mit Samt und Seide hochwertig ausgestatteten Sarkophag aus schwarzem Marmor (1655). Schließlich wurden seine Gebeine seit dem Jahre 1744 in einem wunderschönen Rokokoschrein, der mit wunderschönen Intarsien aufwartet, verehrt.

Die öffentliche und feierliche Verehrung des heiligen Alderikus fand unmittelbar nach der feierlichen Erhebung seines Leichnams statt.

Von diesem Zeitpunkt an konnte man viele Wunderzeichen in Füssenich und Umgebung vernehmen.

Um das Jahr 1550 wurde eine Klosterjungfrau von ihrer drohenden Blindheit geheilt, weil sie aus großer Überzeugung auf die Fürbitte des heiligen Alderikus baute und vertraute.

Im Jahre 1626 starben im Kloster Füssenich 18 Personen an einer damals unbekannten, ansteckenden Seuche. So organisierte man schnell eine große Bußprozession unter Mitnahme der Gebeine des hl. Alderikus und schon wurde die Luft gereinigt und die Seuche verbannt.

1632 lag ein Diener einer Freifrau aus dem Gebiet um Euskirchen in einem äußerst todesbedrohlichen Fieber. Der Totkranke verlangte einen kräftigen Schluck Wasser aus eben der Quelle in Füssenich, die ihm sofort verabreicht wurde. Danach verschwand das Fieber.

Spätestens mit diesem Erlebnis wuchs der Bekanntheits-grad der heilbringenden Quelle in Füssenich enorm an.

Ein Jahr später, am 05. Februar, einen Tag vor dem Feste des heiligen Alderikus, hatten Schwestern des Klosters zwei Kerzen angezündet, die normalerweise 30 Minuten lang brennen. Die Kerzen brannten wie durch ein Wunder zwei Tag und zwei Nächte durch.

1636: Im Jahre der leidigen Pest, die auch in der Zülpicher Börde hohe Verluste an Mensch und Tier herbeiführte, verlangte eine totkranke Frau, man möge sie zum Alderikus-Brunnen führen. Als sie dort von dem Wasser getrunken hatte, wurde sie wieder gesund.

Ab diesem Zeitpunkt erkrankte im Füssenicher Kloster jedenfalls niemand mehr an der totbringenden Pest.

Ein Mann aus Wiehl versicherte im Jahre 2014, dass sein Augenleiden geheilt wurde, nachdem er sich - nach einem fürbittenden Gebet an den Heiligen Alderikus - die Augen mit dem Wasser der Quelle gereinigt hatte.

Noch viele solcher Wunderheilungen könnten hier aufgeführt werden, bei denen das Quellwasser des Alderikus-Brunnens gepaart mit großem Gott- und Heiligenvertrauen beteiligt waren.

Im Jahre 1788 hat Papst Pius VI. allen Menschen, die regelmäßig am Gedenktag des Alderikus - am 6. Februar - in der Klosterkirche St. Nikolaus in Füssenich innig für die katholische Kirche und für den Frieden in der Welt beten, einen vollkommenen Ablass versprochen.

Heute vertrauen wieder viele Gläubige auf die heilende Wirkung des reinen Wassers z.B. bei Augenleiden.

Und wer heute bei einem Spaziergang den heiligen Ort streift, der kann alsbald wieder gläubige Menschen bei der Füllung ganzer Getränkekästen beobachten. Nach aktuellen Laboruntersuchungen ist das Heilwasser jedoch heute nicht mehr als Trinkwasser geeignet (Gemeinde Vettweiß).

Werbe-Slogan am Gotteshaus seit hundert Jahren.

Linderung bei Augen- und Brustleiden, Fieber und Nervenkrankheiten.

Eine Inschrift in einem Kreuz über der Quelle weist auf diese heilende Kraft hin:

"Alderikus Quell mach Aug´und Seele klar und hell."

Späte Zeugnisse und Bezeugungen

Im Heiligenverzeichnis des Prämonstratenserordens wird unsere Alderich, Aldericus, Alderikus erstmals im Jahre 1625 erwähnt. Im Jahre 1638 hat der Jesuit Johannes Bolandus die Lebensbeschreibung des Dorfheiligen aus Füssenich in seine große Sammlung von Heiligenleben aufgenommen.

Wohl die früheste Erwähnung findet man in einer Urkunde aus dem Jahre 1343. Hier wird zumindest eine Verehrung des hl. Alderikus erstmals erwähnt. Nach ihm soll sogar das Kloster in Füssenich zeitweise benannt worden sein.

In zwölf handschriftlichen Gesangsbüchern kann man dem Franziskanerpater Jakobus Polinus folgend lesen: Sancte Alderice, ora pro nobis. Heiliger Alderikus, bitte für uns.

Er erwähnt auch ein deutsches Kirchenlied, das regelmäßig bei Prozessionen zu Ehren des hl. Alderikus gesungen wird. Die Beweislage könnte nicht eindeutiger sein.

Ebenso berichten berühmte Schriftsteller aus Deutschland, Frankreich und Spanien feierlich von unserem Alderikus als von einem Diener Gottes, dem ein Platz im Hei-ligenregister gebührt und zwar unter anderen der Kölner Aegidius Gelenius (gelebt von 10.6.1595 - 24.8.1656) in der Schrift" Die Feste der Kölner Kirche".

Weiterhin der Abt des Prämonstratenserordens aus Antwerpen Chrysostomus van der Sterre (1591-1652) in seiner Schrift "Die Geburtstage der Heiligen aus dem Prämonstratenserorden (Bild oben von 1652).

Quelle: Vergl. Pfarrer, N. Schmitz, Euenheim, 1872. St.Alderikusbüchlein 1872-1932-2011.

"Alderikusbüchlein" Repro und Gestaltung einer druckfertigen PDF Datei : Bruno Schall, 2011.

"Leben und Taten der Heiligen Gottes," 3. Band , 1853 von Ludwig Dorin

"Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Klosters Füssenich vom 12. - 18. Jahrhundert" von Heinz Lubberich

Am 08. April 1711 wurde der Grundstein für die neue Klosterkirche gelegt und am 08. September 1716 fand die Kirchweihe statt. Dies geschah damals zu Ehren der Muttergottes, des heiligen Nikolaus und des heiligen Hubertus.

Die Klosterkirche wurde nach dem hl. Nikolaus benannt, wie auch schon die frühmittelalterliche Klosterkapelle.

Übrigens: Reichtum ist keine Schande...

Bei dem Eigentumswechsel des Klosters - und zwar ohne Pfarrkirche- im Jahre 1848 wurden bei der Übereignung 120 Morgen Gärten, Baumwiesen sowie Weiher, 451 Morgen Ackerland, über 52 Morgen mit Wiesen, 9 Morgen Holzungen, 8 Weiher und 7 Morgen Hütung protokolliert.

Der Schrein und der Sarkophag

in der Pfarrkirche Füssenich

(Text- und Bildquelle: Bruno Schall, 300 Jahre Pfarrkirche St. Nikolaus, 2011, Seite 43ff).

Für Füssenich-Geich immer noch sehr bedeutsam ist der Sarkophag unter der Orgel-bühne. Früher hatte er seinen Standort vor der Kommunionbank. Er wurde 1655 aus schwarzem Marmor gefertigt und steht auf vier Kugeln. Auf der Vorderseite des Sar-kophages ist das Wappen der französischen Könige eingemeißelt. Darunter wurde eine Inschrift angebracht: B.ALDERIKUS DELPHINUS REGIS FRANCIAE FILIUS. Die seitliche Inschrift nennt alle Stifter.

Alderikus, Dauphin, Sohn des Königs von Frankreich.

Der Sarkophag des Heiligen birgt einen wunderschönen Rokokoschrein (1744) mit sehr fein gearbeiteten Intarsien. Sie zeigen die Geburt des Heiligen Alderikus, seine Ankunft in Füssenich als Pilger, die wundersame Entstehung der Quelle und das Wunder beim Tode des Heiligen. Nur am Festtag des Heiligen , am 6. Februar, wird der Schrein den Gläubigen gezeigt.

Der Schrein mit den Reliquien des heiligen Alderikus

in der Pfarrkirche zu Füssenich.

Übrigens:

NATURDENKMAL

„KASTANIE AN DER SANKT ALDERKUS KAPELLE NÖRDLICH FÜSSENICH“

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Naturdenkmal erfolgt gemäß § 22 Buchstaben a, b LG NW insbesondere

- zur Erhaltung der Kastanie als Einzelschöpfung der Natur,

- aufgrund ihrer Seltenheit, Eigenart und Schönheit.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturdenkmale unter 2.3.0 festgesetzten allgemeinen Verbote Nr. 1 bis 9.

Die Kastanie hat einen Stammumfang von 276 cm

Der Autor vor der Alderikus-Kapelle. Das Gebäude wurde 1920 neben der Quelle errichtet.

Fotos Bruno Schall, Füssenich, und HCZ.

Der Weg des Quellwassers

Anfang des 13. Jahrhunderts

Nach der Einfassung der Quelle mit 9 Blausteinplatten zu je 1 qm Größe und einem ca. 15 cm großen Loch, in dem unter einer Kiesschicht die Wasserader lag, floss das Wasser aus einer Öffnung aus der Wand heraus.

Daraufhin ließ as St. Nikolaus-Stift eine Wasserleitung bauen vom Brunnen zum Klosterhof und zwar aus Holzbalken, die je 2 Meter lang, 20 cm breit, die mit eisernen Schlaufen alle verbunden wurden. Diese Holzkonstruktion hat dann Jahrhunderte ausgehalten, bis sie dann schließlich defekt war. Das Kloster ließ sodann eine neue Leitung aus Bleirohren legen. Diese Leitungen waren bis 1873 im Einsatz. Diese hielt bis 1894 und wurde schließlich durch Gussrohre ersetzt, die zeitweise oft durch Tierkadaver u.a. verstopft war. Der Wasserdurchfluss in der Klosterstraße befand sich gegenüber der Klosterpforte. 1912 wurde das Kloster an die allgemeine Wasserversorgung angeschlossen. Auf die Zufuhr des Wassers aus der Alderikusquelle wollte man aber vorerst nicht verzichten. Heute wird kein Wasser mehr aus der Quelle ins Kloster geleitet.

Der heutige Verlauf, der seit 1928 immer wieder geändert wurde.

Oben: Der Weg des Wassers ins Dorf von Norden nach Süden.

Hier entspringt die Quelle und verlässt die Stelle über eine Verrohrung zu einem kleinen Schacht.

Wo bleibt das heilige Wasser letztendlich?

Vor dem "Wiesengrund" , wohl einer der ruhigsten und erholsamsten Wohngegenden im Doppelort ( Anm.der Redaktion) , wird das Quellwasser wieder verrohrt, weiter ins Dorf geleitet und seiner Bestimmung zugeführt - was immer das auch bei diesem "heiligen Wasser " sein mag...

Ein Trost bleibt :

Im Frühjahr 2023 begann der Erftverband damit, das Wasser in Teilstrecken per offenen Gräben und Verrohrung in den Neffelbach zu leiten, der in die Erft mündet. Das heilige Wasser wird sodann aus der Erft in den Rhein strömen und letztendlich in der Weite des Atlantiks aufgehen.

Oben: Hier am Dorfplatz wird der Bachlauf verrohrt.

Am Dorfplatz geht die Verrohrung in einen mit Randsteinen abgestützten Graben über, der entlang der Klostermauer in den Neffelbach fließt.

Zweites Wunder

____________________________________________________________________________________________

Vergleiche Auszüge von Franz Philipp Kaulen " Die Legende vom seligen Hermann Josef" 1862

Diese Seite wird permanent ergänzt.

Über eine Übersendung von themabezogenem Bild- und Textmaterial würde ich mich daher sehr freuen.

Ein besonderer Dank geht an die Füssenicher Bruno Schall, Bernd Nellen, Claus Cramer und viele andere Mitbewohner in Füssenich und Geich.

Heinz-Peter Müller, Autor.